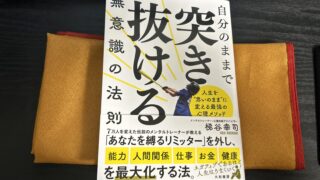

自分のままで突き抜ける無意識の法則(著:梯谷幸司)

ネガティブな感情は、悪いものなのでしょうか?ネガティブな自分は、我々の敵なのでしょうか?一見そのように思えるかもしれません。しかし本書では、ネガティブな自分も敵ではなく自分自身であり、誤魔化さずに向き合えば、生きる目的まで教えてくれる強力な味方になるとされています。そして、生きること「義務」でなく「喜び」にし、本当の自分を自分のままで生きることで、どんな人の人生も思い通りになると言います。

そもそも物事そのものには、ポジティブもネガティブもない

「コロナ騒動の中で見出せる、最高の喜びはなんですか?」

こう聞かれて、すぐに答えが出せる人は少ないでしょう。しかし、本質的には、物事にはポジティブネガティブも無く、その現象が起きたという事実があるだけ。物事に対し、絶対的に悪いものだ、ネガティブなものだ、と決めつけて思考停止しないことが重要です。

その現実の中に見出せる「最高の喜び」は何か?開き直って覚悟を決めて腹をくくった人ほど強くなる、苦難が苦しみでなくなる、どんな逆境でもV字回復すると言います。

過去でなく、起きた現実から学んでいく。「何のために、自分にはこの体験が必要だったんだろう?」と問いかける。「何かを学ぶ必要があって、自分はこの体験をすることになったのだ」と捉える。当然、ポジティブな面に注目し、「この経験は自分にとって悪いことだけではなかった、なんらかの気付きをもたらすために起きた」解釈を付け直す。自分の意味づけこそ、その後の人生に大きな影響を及ぼす。

メタ無意識

表面に現れている「顕在意識」は意識全体の3~5%、我々が普段認識できていない「潜在意識」は95~97%。その人の言動・思考・感情のカギを握っているものは、潜在意識といいます。メタ無意識は、潜在意識の更に奥にあるもので、潜在意識を入れる器、その人の意識を包含する背景と例えられる。要するに、現実を入れる器であり、その人の意識の前提となるもの。いわば、「人生の器」であり、それによって生まれる結果が変わる。

「残り97%の脳の使い方」(著:苫米地英人)では、「創造的無意識」として説明されていた概念だね。

誰の人生にも、必要なことしか起こらない

どんなにネガティブな経験があっても、「人生は思い通りに行かない、だから面白い」という前提で考える。1つの前提に固執しない、色々な捉え方をするとアイデアが浮かぶ。そして、自分の本来の生きる目的に気づくきっかけになる。

これを経験することが、自分の生きる目的に繋がる。そうすると目の前の現実に振り回されてなくなり、何かを成し遂げるために判断や行動を取れるようになる。そうすると、目的を成し遂げるために、今の現実は自ら主体的に選んだとも思えるようになる。

意識レベルを上げると、現実が変わる

人間の意識レベルには、17段階あるとされている。低い意識レベルだと、自分から主体的に物事に取組むエネルギーがない。人生を主体的に生きたいなら、未来を見る。

過去を参照するか、未来を参照するかは、重要な視点。過去を参照してしまうと、何かを避けることに固執しがち。未来を参照すると、生きる目的や本当の自分を基準に判断できる。

ネガティブ自分は死なない

ネガティブな出来事、ネガティブな感情は、なかったことにして生き埋めにされても絶対に死なない。後になって、更に醜い形で現れる。生き埋めにされた「本当の自分」は、表の自分を壊しにくる。顕在意識では抗えない、急所を狙った巧妙なやり方で壊しにくる。自分を攻撃して病気になる、事故に遭ってみる、問題を起こしてみる…など。すなわち、本当の自分は、潜在意識にその存在を無視できないよう、あらゆる手を尽くして働きかける。

例えば、「自分には価値がない」という潜在意識の自分がいたとして、そこから目を背け続けた。し かし、そこから自分が評価され出してくると、急に「価値ある人」になってしまい、自分の潜在意識に刷り込まれた「自分には価値がない」と矛盾し、見直しなさいとなる。そうなると、自己破壊的な行動を取ってしまう。生き埋めにされた感情は無かったことにしようとすると、いずれ必ずその人の足を引っ張る。

ネガティブとの付き合い方

厄介なネガティブな感情は、何のために必要なのか?ネガティブに直面したら、「自分は何のためにこの感情が必要なんだろうか?」と問いかける。ネガティブな感情は、自分の心の奥底に入り込むきとができる、格好の入口である。自分の生きる目的に行き着く。何のための部分が、心の裏に隠された目的。

ネガティブがあるほど、人生はうまくいく

どんな人のどんな人生にも、必ず欠けている部分がある。なぜあるのか?それは、自分自身で育てるため。欠けている部分こそ、自分の人生に与えられた役割・使命である。そこについて悩み、考え、自分でメソッドを開発し、人にそのやり方を伝えることが自分の役割。人は実際に体験した人から学びたい、人に影響を与えるためには予め「欠けている」体験が必要。弱い自分こそ、自分の一部として受け入れ、味方に付ける。そうして本当の自分を取り戻す。

A先生: 血統書付きの親から生まれ、ペットショップの温室で育ち、優しい家族に引き取られて幸せに暮らすネコ

B先生: 野良猫の親から生まれ、大変な苦労をして波乱万丈を乗り越えてきて、幸せに行き着いたネコ

孤独感、劣等感、無価値観をうまく使う

これらは人が避けたがるネガティブ代表だが、これらをうまく使うと良い。

孤独感

自由であるためには、孤独が絶対に必要。1人でいたければ1人でいれば良いし、誰かといたければ声を掛けることもできる、これが最も自由で最強な状態。

劣等感

自分より優秀な人を認識し、優れた人の価値観や考え方を取り入れるためには、劣等感が必要。「この優秀な人なら、〇〇な状況だとどうするだろうか?」と問いかけ、浮かんだ答えを自分に吸収する。

無価値感

同じ行動を取るにしても、「無価値感を解消するためにやる」のと、「自分の価値を分け与えてあげようとしてやる」のでは、全く違う。片や自分のため、片や相手のため。

自分基準で生きる

他者基準でなく自分基準で生きるには、「自己有能感」と「自己決定感」が必要。

自己有能感=自分はできるんだ、という感覚。

自己決定感=物事を自分で決めた、自分で選んだという感覚。これが無いと、行動が義務になる。自己決定感があると、義務が欲求へ変わる。

・失敗した時にネガティブにならない

・なりたい自分になるための行動をしている時、自分には価値があると思える

・自分の中の「こうあるべき」「こうあってはならない」を手放せる、「やりたいからやる」という基準で行動し、自分で決めて自分で達成する

脳は逆に動く

動機が問題回避ではいけない。〇〇しないようにしよう!と考えると、〇〇してしまっている自分を想像し、それを実現するように動いてしまう。

自分のため、誰かのためになる問いかけ、目標を持つ。問いかけは大きければ大きいほど良い、そうすると自然と情報、人、お金が集まる。

大きな目標(問いかけ)を持つ→目標が強くリアルにイメージされる→実はそこら中に転がっていたこれまで見えなかった情報が見えるようになる

ということだね。

自分の無意識な脳内プログラムを探る

1.何でも良いので、何かを好き、嫌いで分けてみる

2.それらがどんな基準で分けられてるかを調べる、好き・嫌いそれぞれの要素に共通点はあるか?

3.これにより、自分が昔から抱えていた思い込みや、不要な脳内プログラムが見えてくる

4.その思い込みに気付き、過去の自分を認めて、その後意識そのものから良い方向に書き換える

おわりに

実はこの本、私は3周読んでいます。1周目を読んだ時は、カウンセラー視点で出してくる一見信じられない事例(セルフイメージ1つで癌すらもなくなる話など)や、恐怖心を煽ってくるような表現(ネガティブな本当の自分が表面の自分を壊しに掛かる話など)があまりにも受け入れられず、何度も本を投げつけそうになりながら読んでいました。2周目を読んだ時は、1周目でインプットした内容をもとに、少し俯瞰した視点で読めたので、1周目よりは理解度(この場合は納得度?)が上がりました。そして、「残り97%の脳の使い方」(著:苫米地英人)を読んだ後、3周目を読みました。すると、脳科学者視点での説明で基礎が固められた状態だったからか、ある程度自分なりに咀嚼して内容を理解しながら読めました。この記事を書いている時も、3周目を読みながらでした。1度「残り97%の脳の使い方」(著:苫米地英人)で同じ概念を別の視点から学び、新たな形状になった器(メタ無意識)に本書の知識を入れることで、1周目を読んでいる時からは想像もつかない解像度で読むことができました。別の本を経由してからもう1周読むことで、新たな視点が得られたり、高い抽象度で理解できるようになったという良い例でした。

もともと私は大変ネガティブな思考の人だったので、本書の内容は大変参考になりました(3周読んでしまうくらいですからね)。ネガティブでない人でも、少なからずネガティブな感情はあるはずなので、それらとどう付き合っていけば良いかは参考にできることと思います。本書では、カウンセラー視点のとても具体的でリアルな例とともに紹介されているので、更に深く内容を読みたい方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

本記事を書くために参考にした、「残り97%の脳の使い方」(著:苫米地英人)は、こちらの記事で紹介しています。本書に近い内容が、全く違った視点から解説されています。

【脳の仕組みと夢の実現】残り97%の脳の使い方|WTR.DYNAMICS